スポンサーサイト

蔵開きに行きました!

2009年02月08日

今日は朝、5時半起きでした。

と言うのが、しげますの蔵開き に行ったからです。

6時頃でないと、蒸した米をこうじ室に入れるのを見学出来ないからです。

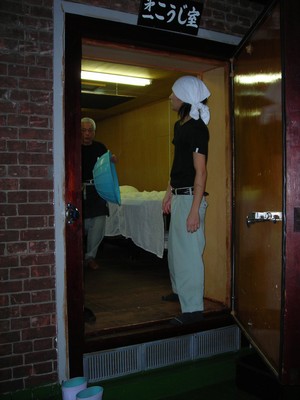

下の写真は、蒸した米をしょうけに入れて冷えないように

人力で全速力で行く場面です。

運ばれた蒸した米は、こうじ室に運ばれます。

ここで広げて冷まして(32度くらい)麹菌をふって植えつけます。

今年の使用している米は、酒作りに適しているので良い酒が出来上がっているそうです。

(去年の使用の米は、少し硬かったそうです。)

1717年創業のしげます 高橋商店は、12名で、去年の11月から

今年の3月まで蔵に泊まって、昼夜をとわず、酒作りに取り組みます。

酒作りの使う米です。糸島で作られる山田錦などです。

酒の出来る工程は、玄米を精米→洗米→浸漬→蒸米→製麹→酒母→もろみ

→圧搾→滓(おり)引き→濾過→火入れ→貯蔵→ビン詰めです。

このような過程を経て出来上がった今年の酒を試飲しました。

作りたての生酒は、とても美味しくて、ついつい飲みすぎました。

最近は、焼酎を飲む人が多く、日本酒の消費が減っているようです。

美味しいお酒と食事は、セットで楽しみたいものです。

と言うのが、しげますの蔵開き に行ったからです。

6時頃でないと、蒸した米をこうじ室に入れるのを見学出来ないからです。

下の写真は、蒸した米をしょうけに入れて冷えないように

人力で全速力で行く場面です。

運ばれた蒸した米は、こうじ室に運ばれます。

ここで広げて冷まして(32度くらい)麹菌をふって植えつけます。

今年の使用している米は、酒作りに適しているので良い酒が出来上がっているそうです。

(去年の使用の米は、少し硬かったそうです。)

1717年創業のしげます 高橋商店は、12名で、去年の11月から

今年の3月まで蔵に泊まって、昼夜をとわず、酒作りに取り組みます。

酒作りの使う米です。糸島で作られる山田錦などです。

酒の出来る工程は、玄米を精米→洗米→浸漬→蒸米→製麹→酒母→もろみ

→圧搾→滓(おり)引き→濾過→火入れ→貯蔵→ビン詰めです。

このような過程を経て出来上がった今年の酒を試飲しました。

作りたての生酒は、とても美味しくて、ついつい飲みすぎました。

最近は、焼酎を飲む人が多く、日本酒の消費が減っているようです。

美味しいお酒と食事は、セットで楽しみたいものです。